2017年05月31日,人民日报发表文章:质量应是企业立身之本,产品既是企业的立身之本,也是经济活动的基础,只有一件件产品都有质量、一家家企业都以质量为目标,经济发展才更有质量。

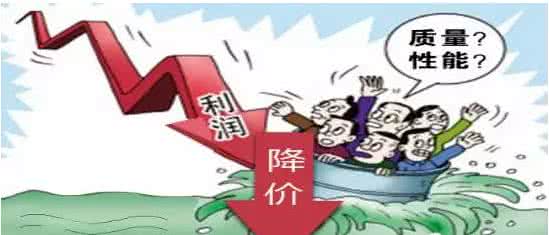

文中谈到目前在一些地方在招投标中存在的“低价中标”现象,已经成为企业提升产品质量的突出障碍,亟待治理和规范。

中国工程领域,最为主要的一部法律应该就是《招投标法》。之所以最重要,因为它影响了几乎所有的工程实施、工程质量、工程管理,更为重要的是影响了和左右了社会的安全以及安稳。《招投标法》中规定了中标的条件是“经评审的最低投标价格”,严重地违背了市场经济的本质规律,也极大地造成了诸多不良影响和后果。

所谓低价中标,简单地说,就是在招标投标时,谁的报价最低,就由谁中标的评标方法。

现在,曾经被认为能够充分体现公开、公平、公正的低价中标却逐渐腐蚀了中国制造业追求品质、勇于创新行业土壤,带来的是良者退出和劣者胡来的困局。如今谈到低价中标,只剩下“饿死同行、累死自己、坑死业主”。

我国目前在招标中采用的低价中标,在客观上已经引发了“劣币逐良币”的负面市场效应。一些坚持品质、可持续发展的供应商由于不走低价策略而无法进入生产企业供应商名单,向生产企业提供产品与服务,而进入的供应商名单的企业由于利润极低、缺乏配合意愿,往往造成交期延迟,没有足够的资源保证质量,最终招标方往往付出了更高的代价。

以低价接单的企业只看重眼前利益,看似迫不得已的个体选择却在危害行业整体的健康发展。这样的经营模式持续不了多久,而且在行业转型升级的过程中,企业也丧失了从产品开发、工艺创新等方面提升的能力,其发展道路只能越走越窄,到头来会发现这是条死胡同。

“低价中标”,没有利润何来质量!”我协会近期将配合四川省建设工程造价管理站开展定额造价相关工作,依据市场环境,发挥协会桥梁沟通作用,切实配合省造价站完善防水建设领域相关价格信息,为四川防水行业质量提升发挥积极作用。